2025年4月1日にスタートするドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道〜』。

そこで話題になっているのが、

-

『対岸の家事』最終回の【ネタバレ】結末とは?

-

原作との違いや伏線回収はどうなるのか?

-

考察で見えてきた“本当のメッセージ”とは?

ということです!

そこでこの記事では、上記の内容を順番に解説していきます!

対岸の家事のあらすじ!

“対岸の家事”とは、いわば「自分には関係ない」と思いがちな他人の家庭内の出来事を指しています。この作品では、専業主婦の詩穂を中心に、ワーキングマザーの礼子や育休パパの中谷など、多彩な立場の人々が登場。

月日(火)よる時ℝ

『 #対岸の家事 〜これが、私の生きる道!〜』最新ティザーを公開️!!

/

家事で泣いてしまったことありませんか?

\もうすぐ4月

新生活が始まる季節にぴったり!

どんな人生を選んでも

「これが私の生きる道!」と思えるように…… pic.twitter.com/U5vOgR9wdt— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) March 18, 2025

それぞれの生き方が交差し、摩擦や嫉妬が生まれながらも、最終的には相互理解へとつながる過程が丁寧に描かれていきます。

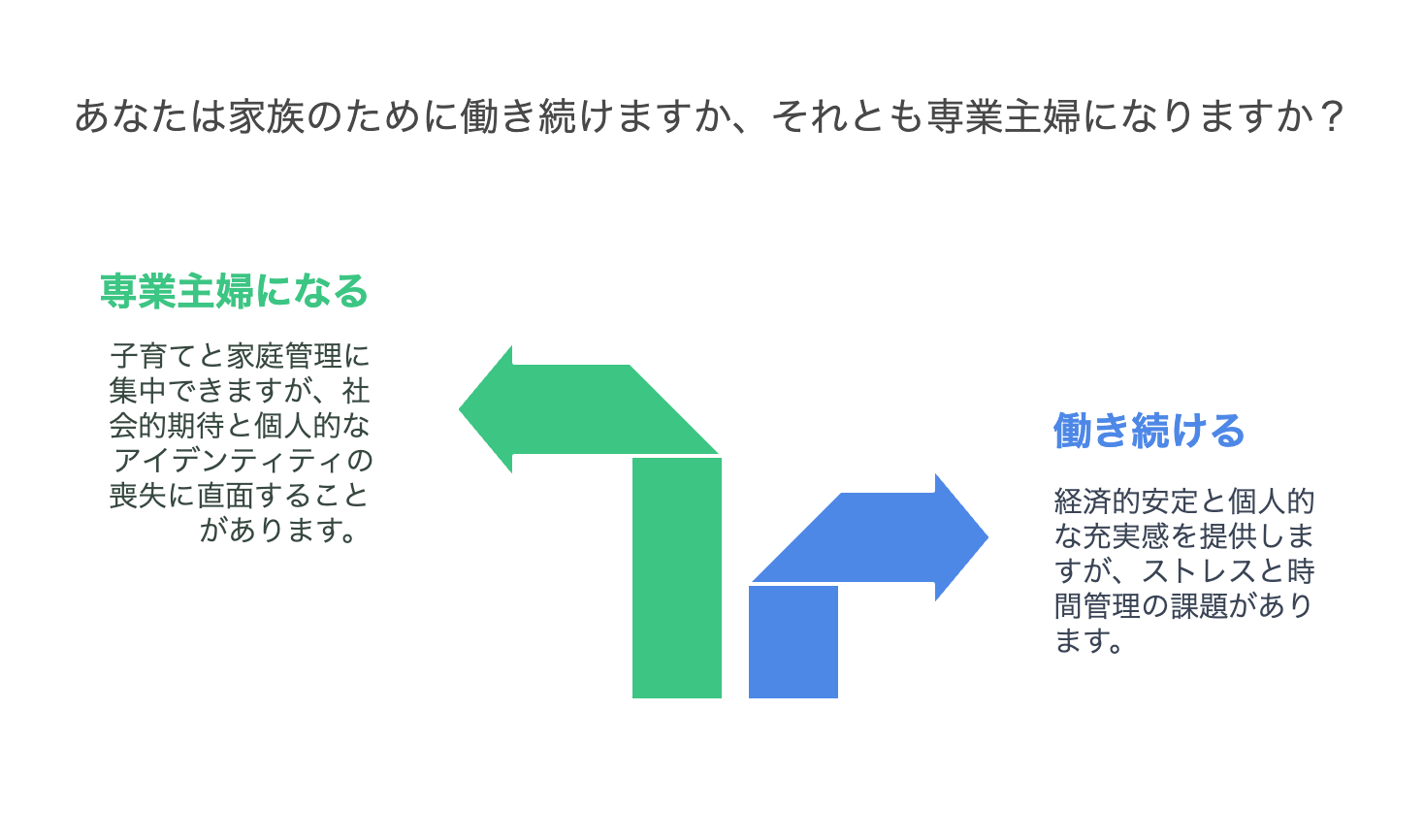

「家族を守るために仕事を続けるのか、専業に徹するのか」という選択の重さを映し出しつつ、読者にも「自分ならどうする?」と問いかけるのが大きな魅力です。

②家事と育児のストレスはどこから生まれるのか

③“他人事”では済まされないからこその共感ポイント

ストーリー全体は第1話から第7話で構成され、専業主婦をめぐる偏見やワーキングマザーの葛藤、育休パパの苦悩、そして子どものいない夫婦の選択など、現代社会が抱える問題が多角的に描かれます。

とりわけ、第7話では誹謗中傷の差出人が判明し、最終的に「加害者」と「被害者」が分かり合う結末が大きな注目を集めました。

考察:家族の形は一つではない

現代では、家庭の在り方が多様化しています。ひと昔前は「出産後に女性が退職し子育てに専念する」のが自然とされていましたが、今や共働きが当たり前という声も増加。そこに孤立した育児や周囲からの偏見が加わり、選択肢が増えた分だけストレスも大きくなる構図が浮き彫りとなりました。

『対岸の家事』はその苦悩をリアルに描くことで、「どんな家族も完璧ではない」ことを示してくれます。だからこそ支え合いが必要であり、他人の家事を“対岸”として見過ごすのではなく、お互いを理解していく必要があるのだと感じさせられます。

第1話「専業主婦が絶滅危惧種になった日」

詩穂(多部未華子)は、居酒屋店長として深夜まで働く夫・虎朗(一ノ瀬ワタル)と可愛い娘・苺(永井花奈)との三人暮らし。過去の経験から自分には“同時進行が難しい”と思い込んだ彼女は、あえて仕事を辞め、専業主婦の道を選びました。

しかし、家にこもりきりの生活に時折寂しさを感じるのも事実。

月日(火)よる時ℝ

『 #対岸の家事 〜これが、私の生きる道!〜』········*﹡﹡*·······

村上家をご紹介

✦村上詩穂( #多部未華子 )

✦村上虎朗( #一ノ瀬ワタル )

✦村上苺( #永井花奈 )TVerお気に入り登録はこちら

… pic.twitter.com/5AIbzj7YDC— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) March 21, 2025

そんな彼女が子育て支援センターで出会ったのが、ワーキングマザーの礼子(江口のりこ)でした。礼子は詩穂を「時流に乗り遅れた絶滅危惧種」と揶揄し、周囲のママたちとまで噂話をする始末。

さらに運命のいたずらか、礼子が詩穂の隣に引っ越してくることに…。

気まずいご近所づきあいがスタートする中、詩穂は改めて「専業主婦であること」の肩身の狭さを痛感します。

②孤独を感じる専業主婦のリアル

③働くママとの価値観ギャップの深刻さ」

しかし礼子にも、大変な仕事と家事を両立させる苦労がありました。後日、彼女は家に締め出されるハプニングに見舞われるのですが、その窮地を救ったのは詩穂だったのです。助けられたことで礼子の見方は少し変わり、二人の関係に微かな変化が生まれました。

考察:専業主婦は本当に“甘え”なのか?

「働くのが普通」という世間の風潮が強まる中、専業主婦でいることを“甘え”や“楽”と見る向きがあります。しかし、本当にそうでしょうか。家族の食事、掃除、洗濯、育児を一手に引き受ける詩穂の1日は、息つく間もないほどハードです。また経済的な不安や社会との接点の少なさによる孤独も根深いもの。彼女が礼子との出会いで傷つきながらも、自分の決断をどう受け止め直すかが第1話のポイントです。「専業主婦こそ社会を支える一つのかたち」であることを見直すきっかけになるでしょう。

第2話「苦手なパパ友」

第2話では、育休中のエリート官僚・中谷(ディーン・フジオカ)が登場。彼は1歳の娘を厳しく育てており、子どもが転んでも手を貸さず「自分で立ちなさい」と言い放つ冷静な姿勢が印象的です。“合理主義”を徹底する彼の育児方針を目の当たりにした詩穂は、そのストイックさに驚きを隠せません。周囲のママたちは「怖いパパ」と敬遠する中、詩穂はどこか中谷に興味を持つのでした。

②“育休を取る男性”に対する周囲の本音

③母親が主導権を握る家庭との差異」

実は中谷自身、厳格な教育ママのもとで育った過去を持ち、その影響が今の育児方針にも表れていました。彼が求めるのは「自立心のある子ども」ですが、同時に自らも「理想の父親であらねば」と強いプレッシャーを背負っています。詩穂は中谷と対話を重ねるうちに、彼のトラウマや信念を理解し始め、「パパ友」として絆を築くようになっていくのです。

考察:父親像の変化と“厳しさ”の先にあるもの

昔ながらの「昭和的父親像」が崩れつつある今、子育てに深く関わる男性が増えています。しかし、自分自身が幼少期に受けた教育スタイルを無意識に踏襲するケースも多く、それが時に“厳しすぎる”育児となって現れることも。中谷のように合理的であることを優先してしまう背景には、社会的成功を収めてきたからこそのプライドもあるでしょう。でも、本当に必要なのは“共感”や“柔軟性”ではないでしょうか。彼のキャラクターは、父親が抱える葛藤や変化への抵抗を象徴しています。

第3話 「時流に乗ってどこまでも」

礼子は仕事と育児の両立に全力投球しているワーキングマザー。子どもたちが体調を崩すと、詩穂に助けを求めるほど切羽詰まった状況に追い込まれます。「頼るのは悪いことじゃない」という詩穂の言葉に救われた礼子ですが、「お金を払えばWin-Win」という考え方で物事を解決しようとする一面もありました。

これに対して中谷は「負担をかけすぎ」と指摘し、一触即発に。礼子のやり方は間違っているのか、それとも割り切ったスタンスこそ賢いのか、ママ友の間で意見が分かれます。

②育児支援の“お金”と“心”のバランス

③専業主婦への依存は是か非か?」

やがて詩穂が「助け合いはお金では割り切れない」と思いをぶつける場面は、この物語の大きなテーマを象徴するシーンとなりました。

誰かに頼ることを「迷惑」だと感じる礼子ですが、本当は周囲の目を気にしているだけなのかもしれません。互いの価値観が衝突しながらも、少しずつ変わり始める彼女たちの関係に注目です。

考察:共働き家庭の苦悩と、“持ちつ持たれつ”の精神

働く女性が増えた一方、育児や家事を100%任せられる存在がいない場合、「時間が足りない」「精神的に追い込まれる」という問題が顕在化します。

礼子のように「割り切り」や「お金で解決」を選択するのも一つの方法ですが、本当に大切なのは、周囲の人々と協力して支え合うコミュニケーションではないでしょうか。助け合うことで得られる安心感は、金銭では買えないかもしれません。そこに築かれる信頼関係こそが、時代の波を乗り越える支えとなっていくのです。

第4話「囚われのお姫様」

詩穂のママ友・晶子は夫のクリニックで受付を手伝いながら、義母から「早く子どもを産んでほしい」と期待をかけられる日々を送っています。周囲の“良い嫁”像に縛られ続けるせいで、自分の気持ちを後回しにしてしまう晶子。

笑顔の裏には大きなプレッシャーが潜んでいました。詩穂はそんな晶子を見かねて外に連れ出し、気分転換を図りますが、彼女の心は閉じこもったまま。そこに現れたのは、かつて離婚を経験した女性。新たな道を選んだ彼女の話を聞いて、晶子は少しずつ自分の本音と向き合い始めます。

②“良い妻”でいようとする苦しみ

③家族の期待と自己実現のバランス」

「自分のための人生」を選んでもいい――この気づきこそが、晶子の世界を少しだけ広げるきっかけになります。まだ夫や姑との確執は根強く残るものの、詩穂や他のママ友たちとの関わりが、彼女の心の枷をゆっくり解いていくのです。

考察:他者の期待と自己実現の葛藤

子どもを持つか持たないかは夫婦の自由な選択ですが、社会や親族のプレッシャーが強い現実は無視できません。晶子の苦悩は“子なし”だからこそ注目されがちですが、本質的には「周囲の期待を背負い続ける生き方」に苦しんでいるのです。

自分の幸せを二の次にしてまで周囲に合わせる必要はあるのか? その問いを突きつけることで、作品は「人が自分らしく生きる意味」を問いかけています。

第5話「明るい家族計画」

中谷は子育ての喜びを感じるようになり、「二人目が欲しい」という願いを妻・樹里に打ち明けます。ところが、彼女は「今はタイミングじゃない」と明確に拒否。納得できない中谷は夫婦間に微妙な溝を生じさせてしまいます。

実は中谷は厳格な母親に育てられた影響から、「良い親であろう」と自分に過度な理想を抱いてきたのです。彼の焦りが妻とのコミュニケーションをこじらせ、ついには口論へと発展。その様子を見かねた詩穂がさりげなく間に入り、「家族は一人で作るものじゃない」と助言するのでした。

②夫婦間で共有すべき将来のビジョン

③理想的な親像が家庭に与える影響」

中谷は自分の過去を打ち明けることで、妻との心の距離を徐々に埋めていきます。二人目を巡る考え方は一致しないままでも、対話を続ける大切さを実感し始めるのです。最終的には「話し合いを続けながら互いの気持ちを尊重する」という着地点を見いだし、夫婦として一歩成長する姿が印象的でした。

考察:理想の家族像と“現実”のズレ

「家族が増えればもっと幸せ」と考える中谷に対し、妻・樹里が現実的なタイミングを優先するのは当然とも言えます。二人目を希望するかどうかは、個々の経済状況やキャリア、身体的リスクなどにも左右される問題。

一方の理想だけでは家族の将来は築けないと、このエピソードは教えてくれます。むしろ、互いの思いを理解し合い、すり合わせる過程こそが本当の「明るい家族計画」を形作るのではないでしょうか。

第6話「家のことは私に任せて」

詩穂のもとに届き始めた差出人不明の中傷手紙。「専業主婦は社会のお荷物」などの酷い言葉に加え、中谷との不倫を仄めかす内容まで書かれていました。

最初は礼子が詩穂をかばう形で手紙を処分していましたが、ひょんなことから詩穂がその存在を知り、精神的ショックを受けます。さらに、夫・虎朗にも動揺が広がり、夫婦の間に溝が生まれそうに。詩穂は泣きそうになりながらも「家のことは私に任せて」と普段通り振る舞おうとしますが、限界はすぐそこまで近づいていました。

②専業主婦への“蔑視”とその影響

③礼子の立場から見る詩穂へのケアの難しさ」

しかしやがて、中谷自身が誤解を解くために直接動き、虎朗にも真実を伝えます。夫婦は互いの気持ちをぶつけ合った末、誹謗中傷に負けない結束を取り戻すことに成功。かつてはあまり交流のなかったワーキングマザーや育休パパ、そして近所の年配者との間にも思わぬ絆が生まれ始め、詩穂の世界は静かに広がっていきます。

考察:誹謗中傷の背景と“夫婦の信頼”の大切さ

ネットや匿名の手段を使って人を中傷する行為は年々深刻化しており、現実世界でも決して珍しい話ではありません。

「家事をしていない」「不倫をしている」という根拠なき噂は、一気に信用を失わせ、心を蝕みます。

詩穂と虎朗が乗り越えられたのは、“何でも話し合える関係”を作っていたからこそ。相手を想う気持ちと、周囲の誤解に対する毅然とした態度が、夫婦関係を再生させる要だったと言えます。

第7話「大きな風」

遂に嫌がらせの手紙の差出人が判明。なんと、第1話で児童支援センターに来ていた白山はるかという女性でした。彼女はシングルマザーとして孤軍奮闘していましたが、思うようにいかない育児や経済的不安の中で心が追い詰められ、“自分ばかりが苦しんでいる”という怒りを周囲に向けてしまいます。

第話月日(火)よる時放送

『 #対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』✦ 第7話30秒SPOTをお届け ✦

認知症…!?介護の壁に直面する母と娘。

薄れる記憶と気づいた家事の意味。家族の絆を守れるのか…!?

で第1話〜第3話+最新話無料見逃し配信中!

… pic.twitter.com/8PgN069i9P— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) May 8, 2025

特に穏やかに暮らす詩穂の姿が、自分の欲しいものを全て持っているように見えて、嫉妬が募ったのです。涙ながらに謝罪する白山に、詩穂は動揺しつつも共感し、彼女の手を握りしめます。

②嫉妬が生む“加害”の連鎖

③被害者と加害者が分かり合う可能性」

「あなたは一人じゃない」という詩穂の言葉は、白山にとって救いとなり、互いの心をほどいていきます。最終的に、加害者だった白山も、被害者だった詩穂も、新たな関係を築き始めるという結末に。さらに、疎遠だった詩穂の実父との和解も描かれ、作品は希望の光をもって締めくくられるのです。

考察:嫉妬と孤独が生む闇と、光を取り戻す力

白山の行動は一見理解しがたいものですが、社会の支援や周囲との繋がりを得られず孤立した結果とも言えます。誰しも追い詰められれば、他人を羨んだり、傷つけたりする可能性があるという人間の脆さが描かれているのです。

そんな闇を照らすのは“共感”と“受容”。

詩穂が白山に手を差し伸べた場面は、「どんな立場でも繋がれる」というメッセージを強く放ちます。

加害と被害を超えた新たな関係性こそが、この物語の最大のテーマでしょう。

第8話

2025年5月20日放送の第8話では、詩穂(多部未華子)のもとに新たな脅迫状が届きます。そこには「のうのうと生きている専業主婦は淘汰されるべき」と、不穏な言葉が綴られていました。一方、夫・量平(川西賢志郎)の転勤に同行するため、仕事を辞め専業主婦になる決意をした礼子(江口のりこ)は、中谷(ディーン・フジオカ)に詩穂の身の安全を託します。

第話月日(火)よる時放送

『 #対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』第7話、ご覧いただきありがとうございました✨

当たり前だと思っていた家事は

家族を応援する大きな力だったのかもしれません✦ 第7話15秒SPOTをお届け ✦

家族計画に前途多難…!?… pic.twitter.com/rUWtuwhpN8

— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) May 13, 2025

犯人像を考えながら警戒を強める中谷ですが、その裏で詩穂は虎朗(一ノ瀬ワタル)と第二子について語る中、自分たちがセックスレスであることに気づき、「今はもう男女ではなく家族」と感じていることを中谷に打ち明けます。

それに対し中谷は、自身と妻・樹里(島袋寛子)も恋愛感情はなく、子作りは“作業”だと語りますが、樹里が職場の男性上司と親しげにしている様子を目にし、胸中は穏やかではありません。そんな中、中谷自身の体に異変が起こり――物語は新たな局面へと進みます。

考察

本話では「家族」と「男女」の境界線が大きなテーマとなっていました。セックスレスという現実が詩穂と虎朗の関係性を浮き彫りにし、詩穂が“家族”としての安心と“女性”としての欲求の間で揺れる姿はリアルです。

一方で、中谷もまた形式だけの家庭に疑問を抱き始め、他人の関係を通して自らの感情に気づきつつあります。

さらに、彼の体に起きた異変は、単なる身体的なものではなく、精神的・社会的な揺らぎの象徴かもしれません。脅迫状の送り主と共に、各登場人物の「本音」が露わになる予感がします。

第9話

詩穂(多部未華子)は、中谷(ディーン・フジオカ)との関係について何度も否定したにもかかわらず、虎朗(一ノ瀬ワタル)が全く耳を貸さない姿に我慢の限界を迎えます。怒りを抱えたまま、娘の苺(永井花奈)を連れて家を飛び出した詩穂は、偶然にも脅迫状の差出人と思しき女性・白山はるか(織田梨沙)と遭遇します。はるかは悲しそうな表情で何かを伝えようと近づきますが、周囲の目を気にしてそのまま立ち去ってしまいました。

最終回月日(火)よる時放送

『 #対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』第9話ご覧いただきありがとうございました

来週はついに最終回です!!✦ 最終回30秒SPOTをお届け ✦

歩み寄る親子、家族再生できる…!?

迷っても前に進む!これが、私の生きる道!… pic.twitter.com/JJs5wPgIQO— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) May 27, 2025

落ち着く場所を求めて、詩穂は坂上(田中美佐子)の家で一時的に身を寄せることに。とはいえ、依然として「中谷とは会うな」と強硬な姿勢を崩さない虎朗に納得がいかず、詩穂は「主婦の有休」を宣言し、距離を置く決意を固めます。

●ポイントまとめ

・詩穂、誤解されたまま家出

・白山はるか=脅迫状の可能性濃厚

・中谷がついに正体に辿り着く展開へ

その頃、虎朗は中谷のもとへ乗り込み、詩穂の真意を確かめようと動き出します。一方、中谷は帰路で脅迫状の女性を発見し、尾行の末に彼女の素性をついに突き止めるのです。

考察

今回、詩穂が家を飛び出すきっかけとなったのは、愛情ではなく「信頼の欠如」でした。虎朗は守るつもりでも、詩穂にとっては束縛に映ったのでしょう。そして、白山はるかの登場は物語の核心に迫る重要な鍵。中谷が彼女を突き止めたことで、これまでの誤解や謎が一気に解ける可能性があります。また「主婦の有休」という台詞に、現代の家庭内ジェンダー意識の風刺も感じられ、今後の詩穂の成長が楽しみです。

第10話最終回

詩穂(多部未華子)は、シングルマザーのはるか(織田梨沙)との出会いを通じて、自分が知らず知らずのうちに父・純也(緒形直人)の価値観に縛られていたことに気づき始めます。「男は外で働き、女は家を守る」という古い考えに従って、父に家事を一任された過去。その経験が、今の自分の思考にも影響を及ぼしているのではと、自問するようになるのです。

第話月日(火)よる時放送

『 #対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』第8話ご覧いただきありがとうございました

それぞれが大事なことを伝えることが

できましたが…詩穂と苺はどこへー!?✦ 第9話15秒SPOTをお届け ✦

専業主婦が有休で大混乱!?… pic.twitter.com/qd9Ka8KDqo

— 「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」4月期火ドラ【公式】 (@taigan_tbs) May 20, 2025

虎朗(一ノ瀬ワタル)には、「父を許すべきかどうか」で揺れる胸の内を吐露。虎朗は「許せないなら無理に許さなくていい」と優しく受け止め、詩穂はついに父と向き合う覚悟を決めます。

・詩穂は“父を許す”か否かで揺れる

・虎朗は“許さなくていい”と寄り添う

・詩穂は“会いに行く”決断を下す

同時期、中谷(ディーン・フジオカ)もまた、かつて暴力をふるった母・理恵(長野里美)から「許してほしい」と告げられ、心が揺れます。一方、引っ越しの準備に追われる礼子(江口のりこ)は、同僚・今井(松本怜生)の一言に心を動かされ、揺れる想いを抱きます。

詩穂は礼子のサプライズ送別会を企画し、家族たちを一堂に集めます。三者三様の家族の姿が交差する中で、それぞれが見つけ出す未来とは?

【考察】

本エピソードでは、「赦し」と「向き合う勇気」が大きなテーマとして描かれています。親との確執に悩む詩穂と中谷の姿は、視聴者にとっても身近な課題を想起させるもの。無理に許す必要はないという虎朗の言葉が印象的で、個人の選択を尊重する現代的な視点が光ります。また、礼子のエピソードが、キャリアと感情の交差点で揺れる心情を丁寧に描いており、多様な家族像を一つのパーティーに収束させた構成も巧みでした。

対岸の家事の感想

『対岸の家事』は、専業主婦・ワーキングマザー・育休パパ・子なし夫婦・シングルマザーなど、多様な立場の人々が交わることで生じる波紋と和解を描いた物語です。

どのキャラクターも「自分が正しい」と信じる道を進むため、時に衝突が起こりますが、最終的には対話や助け合いによって理解し合えるところが読者の心を打ちます。それぞれの孤独や苦悩が丁寧に描かれているからこそ、「家事や育児を他人事にしてはいけない」というメッセージが伝わってきます。

②助け合いと頼り合いで築く本当の家族像

③“加害者”も救済される物語の意義

ストーリーを通じて感じるのは、「完璧な家庭」など存在しないという事実。周囲の視線や思い込みによって生まれる誤解こそが、もっとも人を傷つける――そんな警鐘を鳴らしながら、最後には希望へ繋げる筆致が秀逸です。

一人ひとりが抱える問題がリアルに描かれているため、読了後には不思議と「誰かと話したい」と思わせてくれる作品と言えます。

まとめ

『対岸の家事』は、家庭の悩みを“他人事”として切り離すのではなく、「自分にも起こりうること」として捉え直すきっかけを与えてくれる作品です。専業主婦だから楽、働くママだから強いといったステレオタイプを覆し、どの立場にも悩みと責任があることを浮き彫りにしています。

また、嫉妬や誤解による中傷が生まれる一方で、それを乗り越えるには「対話」と「受容」が必要だという真理を、詩穂と白山の関係が象徴的に示してくれました。どんな形であれ、家族を築くことは一人ではできないもの。周囲のサポートや協力があるからこそ成り立つという当たり前の事実を改めて実感させられる物語です。